Immer wieder erleben wir in unseren Beziehungen – ob in der Familie, in der Partnerschaft, im Freundeskreis oder auch in gesellschaftlichen Debatten – ähnliche Spannungen und Rollenmuster. Das sogenannte Drama-Dreieck hilft zu verstehen, warum wir so schnell in Bewertungen, Schuldzuweisungen oder die Retterrolle rutschen – und wie wir wieder in unsere innere Mitte zurückfinden.

[Update 28.08.2025: Nervensystemfreundliche Impulse im Abschnitt „Zur inneren Mitte zurückfinden“ + Fazit ergänzt]

Wir alle kennen die typische Erzählung aus Filmen, Märchen und Geschichten: Da gibt es einen Bösewicht, sein Opfer – und den Helden, der den Bösewicht in die Flucht schlägt, das Opfer rettet und somit das Happy End herbeiführt. Die Erzählung „Gut gegen Böse“ wurde so oft wiederholt und variiert, dass sie Teil unseres Alltags jenseits von Hollywood geworden ist.

Denn auch im „echten Leben“ begegnen uns Täter, Opfer und Retter. Und nicht nur das:

Wir alle sind Täter, Opfer und Retter.

Wir alle sind eingebunden in Beziehungen – zum Beispiel in Familien- und Freundeskreise, Bekanntschaften an der Arbeit, in Vereinen und so weiter. Und ganz ähnlich wie im Film nehmen wir in unseren Beziehungen bestimmte Rollen ein.

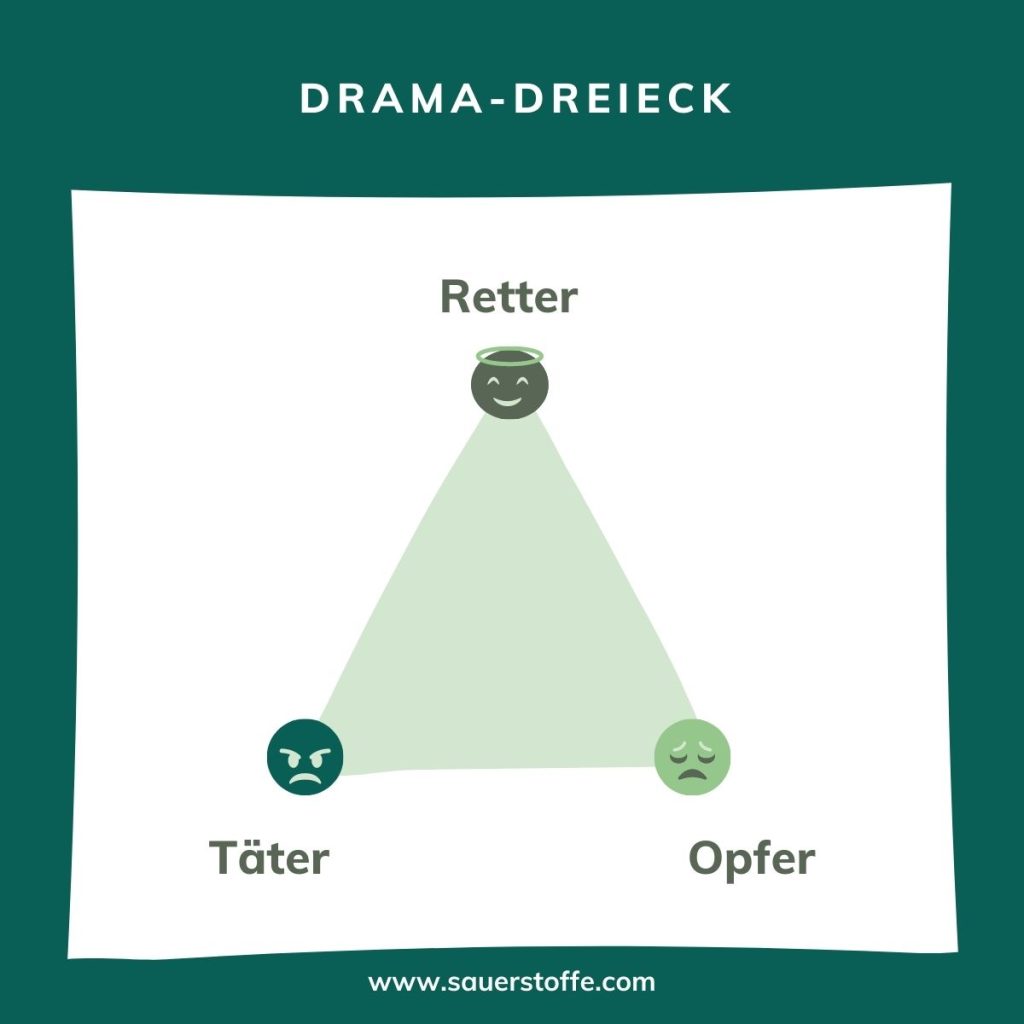

Manchmal wählen wir diese Rollen bewusst. Manchmal bekommen wir sie von unseren Eltern, Lehrern, der Gesellschaft zugewiesen. Und manchmal etablieren sich solche Rollen ganz allmählich und unbewusst. Letztlich lassen sie sich alle auf das Schema von Täter, Opfer und Retter herunterbrechen – das auch Drama-Dreieck genannt wird.

Was die verschiedenen Rollen auszeichnet? Jede hat sowohl positive als auch negative Eigenschaften.

Der Täter ist stark und durchsetzungsfähig; gleichzeitig weiß er alles besser, kritisiert, schimpft, droht, schüchtert ein, drangsaliert, demütigt, mischt sich ein.

Das Opfer erscheint stets als guter, unschuldiger Mensch, der niemandem etwas Böses will. Es wirkt zudem hilflos, ohnmächtig und passiv, weil es scheinbar nicht in der Lage sind, sich selbst aus seiner Lage zu befreien. Tatsächlich ist das Opfer jedoch nicht unbedingt wirklich passiv: es manipuliert mithilfe des schlechten Gewissens, übt Druck aus und drängt andere auf subtile Weise in die Täterrolle, um das eigene Opferdasein zu rechtfertigen.

Der Retter schließlich springt dem Opfer zur Seite, versucht es zu schützen und gebietet dem Täter Einhalt. Er suggeriert dem Opfer damit allerdings auch, dass es sich nicht selbst aus seiner Lage befreien kann und entmündigt es damit.

Das Leben ist nicht schwarz-weiß – es besteht aus vielen verschiedenen Graustufen. Deshalb lassen sich Menschen nicht einfach einer der drei Kategorien zuordnen. Niemand ist immer Täter, immer Opfer oder immer Retter.

Die Rollen im Drama-Dreieck sind nicht starr. Das bedeutet: Ein Mensch kann in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen innehaben. Wer an seinem Arbeitsplatz Opfer ist, also zum Beispiel stets die unliebsamen Aufgaben erledigen muss, kann zugleich im Privatleben Täter sein – beispielsweise seine Familie drangsalieren – und außerdem als Retter in Erscheinung treten, indem er oder sie einer Freundin regelmäßig Geld leiht.

Zudem kann unsere Position im Drama-Dreieck auch innerhalb einer Situation wechseln: Zum Beispiel sehen wir uns selbst als Retter, wenn wir Zeuge eines Streits werden und helfend eingreifen wollen. Von den Streitenden werden wir jedoch als Täter wahrgenommen – weil wir uns einmischen und damit die Streithähne (oder -hennen) in die Opfer- und die Täterrolle drängen. Schließlich sprechen wir ihnen mit unserem beherzten Eingreifen die Fähigkeit ab sich zu verteidigen oder zu beherrschen – und stilisieren uns selbst zum Helden bzw. zur Heldin.

Du siehst: Es kommt vor allem auf die Wahrnehmung der Beteiligten an. Und die ist wiederum von deren Erfahrungen und Überzeugungen geprägt.

Jede Rolle im Drama-Dreieck ist an Erwartungen geknüpft, die wir unbewusst erfüllen, solange wir uns dessen nicht bewusst sind.

Deshalb ist es durchaus hilfreich, die Positionen des Dreiecks zu kennen und vor allem zu erkennen. Meist gibt es da klare Vorlieben: Kaum jemand will gern Täter sein, diese Karte wird gerne anderen zugeschoben. In die Rolle des Opfers begeben sich schon mehr Menschen freiwillig; und die Position des Retters klingt nach Selbstlosigkeit und Aufopferung für andere und wird vermutlich von den meisten bevorzugt.

Die „Rollenverteilung“ geschieht oft unbewusst. Wir lassen uns in eine der Ecken im Dreieck drängen und kommen dort nicht mehr heraus. Wir spielen (unbewusst) unsere Rolle. Und wir wollen (ebenfalls unbewusst) Anerkennung in unserer aktuellen Position bekommen, in ihr verharren, sie rechtfertigen. Sätze wie „Es war nötig, dass ihr mal jemand die Meinung sagt“ (Täter), „Er hat angefangen“ (Opfer) oder „Wäre ich nicht eingeschritten, wäre der Streit noch völlig eskaliert“ (Retter) unterstreichen das.

Und manchmal werden die Rollen auch zur bewussten Manipulation genutzt – zum Beispiel in der Politik, um sich als Heilsbringer zu inszenieren oder um sich in die Opferrolle zu begeben und die Kontrahenten als böse Täter zu brandmarken.

Keine der Positionen im Drama-Dreieck ist wirklich erstrebenswert – jede ist geprägt von einem Ungleichgewicht, von Abhängigkeit und Instabilität.

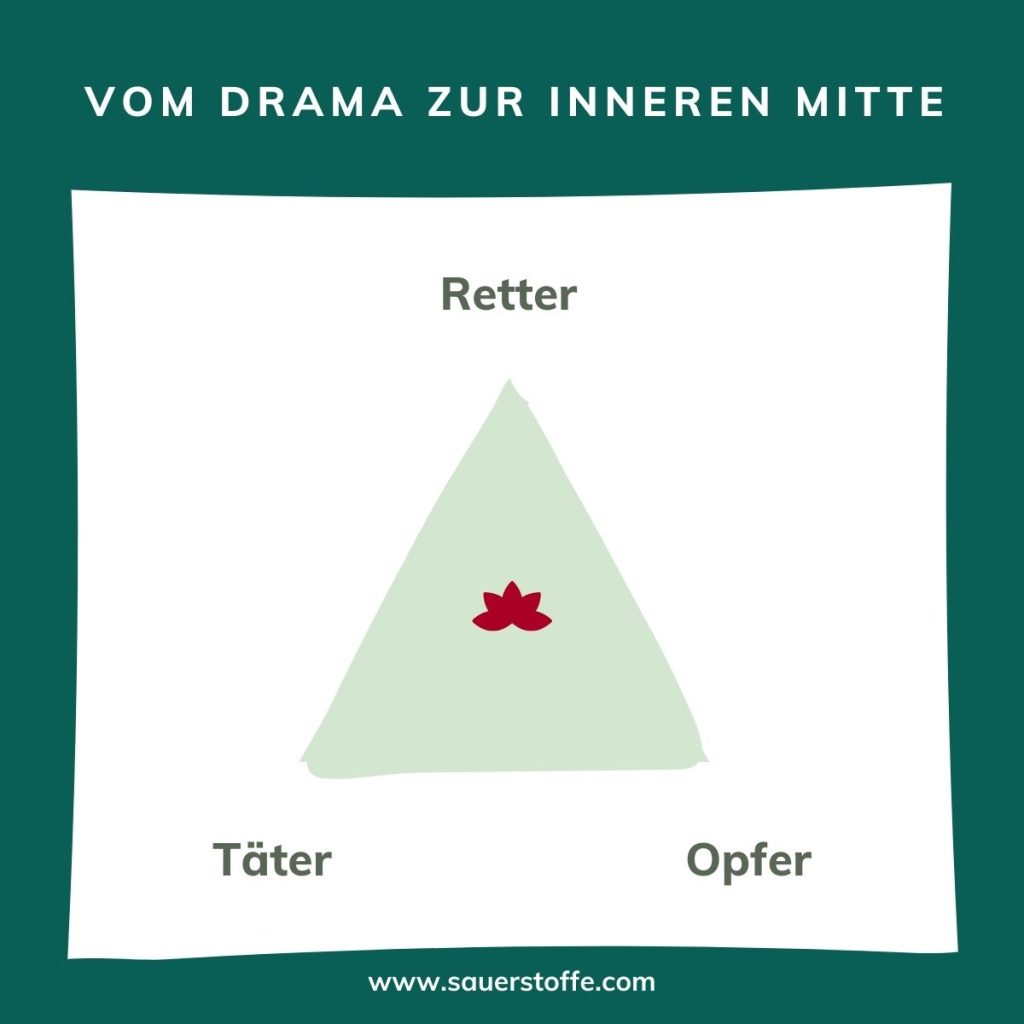

In jeder Rolle benötigen wir die anderen, um unsere „Daseinsberechtigung“ zu behalten: Wo kein Opfer ist, wird auch kein Retter gebraucht. Und wo kein Täter ist, kann sich auch niemand in die Opferrolle zurückziehen. Wie gut, dass es noch eine vierte Position gibt: die Mitte.

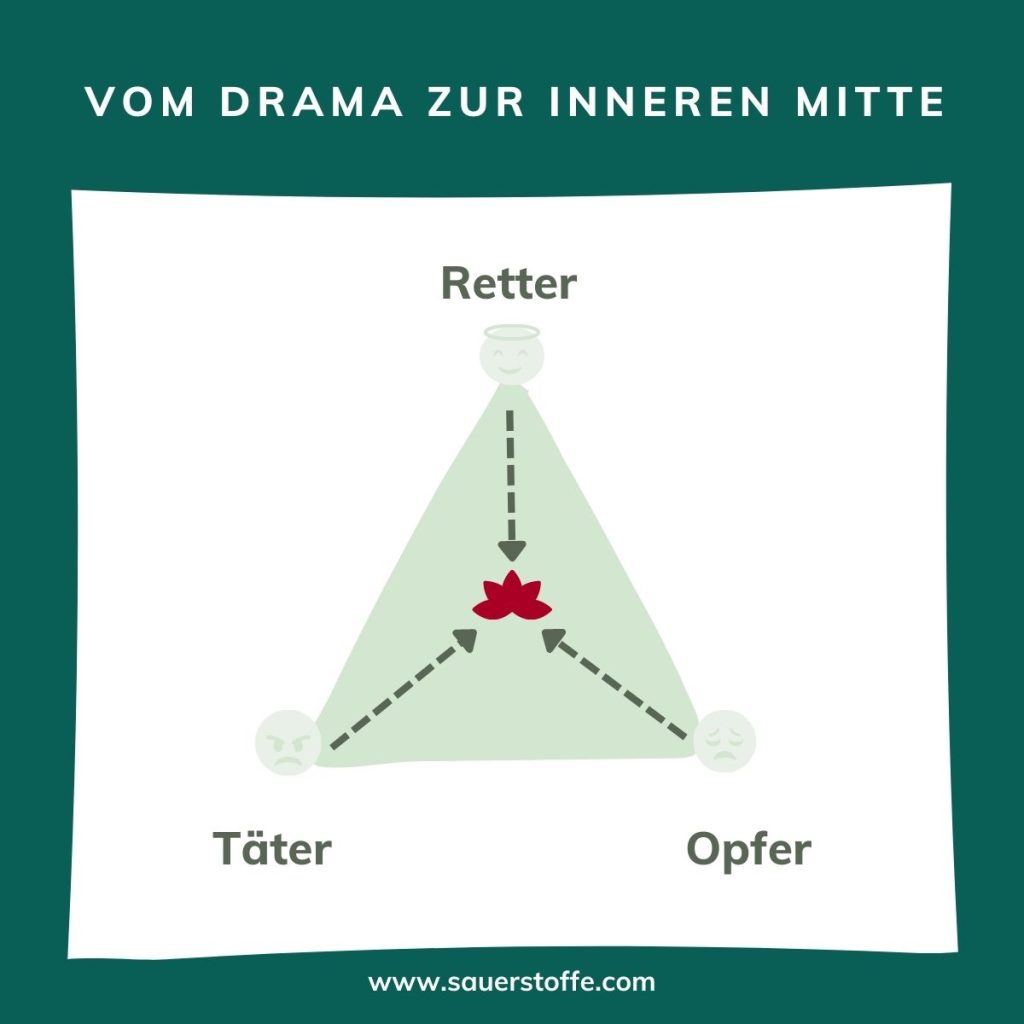

In der Mitte ist das Dreieck ausbalanciert. Die Mitte im (gleichseitigen) Dreieck ist von jeder Ecke gleich weit entfernt; sie steht für Stabilität, Eigenverantwortung und Balance. Bevor wir dort hingelangen können, müssen wir jedoch zunächst einmal erkennen, dass wir gerade als Täter, Opfer oder Retter handeln.

Beim Erkennen der Opfer-Täter-Retter-Dynamik kann eine Fragetechnik helfen: das sogenannte zyklische Fragen. Dabei werden alle in den Konflikt involvierten Mitmenschen in die Fragen eingebunden. Schließlich handeln wir Menschen nicht im luftleeren Raum, sondern sind eingebunden in ein Beziehungsgeflecht.

Zur Veranschaulichung ein (sehr vereinfachtes) Beispiel:

Marie hat ein Problem mit ihrer Arbeitskollegin Sandra. Eigentlich verstehen sich die beiden gut, unternehmen auch ab und an etwas gemeinsam – doch kürzlich wurde Sandra befördert. Nun ist die Stimmung im Büro eisig; Marie, die insgeheim damit gerechnet hat, dass sie die neue Position bekommen würde, redet nur noch das Nötigste mit Sandra.

Würden wir nun einfach fragen, warum Marie so sauer ist, würde das wahrscheinlich eine Verteidigungshaltung bei ihr hervorrufen. Sie würde die Dinge aus ihrer persönlichen Sicht schildern. Zum Beispiel so: „Ich bin viel besser qualifiziert als Sandra – das geht nicht mit rechten Dingen zu, mit so einer falschen Person möchte ich nichts zu tun haben!“ Marie bleibt in ihrer Opferrolle – Sandra ist schuld.

Ganz anders wirkt die Frage: „Marie, was meinst du, was deine Wut und dein plötzliches Schweigen für Sandra bedeuten?“ Oder: „Was, meinst du, denken die anderen Kollegen darüber, dass du nicht mehr mit Sandra redest?“

Diese Fragen verhelfen Marie in die Beobachterposition. Marie könnte dadurch erkennen, dass ihr eisiges Schweigen „Täterqualität“ hat; dass sie im Grunde ungerechtfertigt ihren Frust an ihrer Kollegin auslässt, und dass die anderen Kollegen das auch so wahrnehmen könnten.

Marie kann sich mithilfe dieser Fragen besser in Sandra hineinversetzen – die festgefahrenen Rollen werden aufgebrochen. Die Fragen machen Marie bewusst, dass ihre Wut im Grunde nichts mit Sandra zu tun hat. Und dass sie Sandra dennoch mit ihrem Verhalten verletzt. Sie kann erkennen, dass ihr Verhalten einerseits eine Ursache hat – überhöhte Erwartungen, Enttäuschung über sich selbst – und andererseits weitere Gedanken, Worte und Taten verursacht: Gerede im Kollegium, Frust von Sandra.

Sich darüber bewusst zu werden, welche Rolle im Drama-Dreieck man gerade einnimmt und vor allem warum, ist der halbe Weg hin zur Mitte.

Ich habe beispielsweise festgestellt, dass ich unbewusst oft die Rolle der Retterin einnehme. Diese Erkenntnis ermöglicht es mir, mich auch mal bewusst dagegen zu entscheiden und andere ihre Kämpfe austragen zu lassen, ohne dass ich helfend eingreife. Und ich kann mich auch an Situationen erinnern, in denen ich eine der beiden anderen Rollen im Dreieck eingenommen habe.

Vielleicht fallen dir auch Momente ein, in denen du Täter, Opfer oder Retter warst – und was davon deine „Paraderolle“ ist?

Und was hilft nun in solchen Momenten – wenn eine Situation so stressig und aufgeladen ist, dass man „außer sich“ gerät? Wie kommen wir wieder in Balance und ins Hier und Jetzt?

Die gute Nachricht ist: es muss nicht kompliziert sein.

Mir helfen oft die ganz einfachen Dinge:

Ich mache nicht alles auf einmal, sondern schaue intuitiv, was jetzt gerade passt. All das hilft mir, mehr „bei mir“ zu bleiben und mich nicht automatisiert in eine Drama-Ecke zu begeben.

Das geht nicht von heute auf morgen – aber Schritt für Schritt können wir so unsere eingespielten Rollen im Drama-Dreieck verlassen und verhindern, dass wir sie weiter „blind“ einnehmen.

So wird es mit der Zeit leichter, in unserer inneren Mitte zu ruhen. Und damit ist auch den anderen Beteiligten geholfen:

Wenn ein „Darsteller“ seine Rolle im Drama-Dreieck verweigert und stattdessen zentriert bleibt, können auch die anderen ihre Rolle leichter verlassen – oder sie gar nicht erst einnehmen.

Das Drama-Dreieck wirkt auf den ersten Blick wie ein unsichtbares Drehbuch, nach dem viele unserer Konflikte ablaufen. Doch je bewusster wir uns dieser Dynamik werden, desto eher können wir aus alten Mustern aussteigen. Statt uns automatisch als Täter, Opfer oder Retter zu verhalten, können wir lernen, innezuhalten, Verantwortung für unsere Gefühle und Reaktionen zu übernehmen – und damit echten Kontakt zu uns selbst und anderen herstellen.

Der Weg in die innere Mitte ist kein einmaliger Schritt, sondern ein Prozess. Es geht nicht darum, nie wieder in eine Rolle zu rutschen – sondern darum, sie schneller zu erkennen, freundlich mit uns selbst zu bleiben und bewusste Entscheidungen zu treffen.

So schaffen wir Raum für Begegnungen auf Augenhöhe, in denen nicht Schuld, Kontrolle oder Abhängigkeit den Ton angeben – sondern Klarheit und Selbstverantwortung.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen